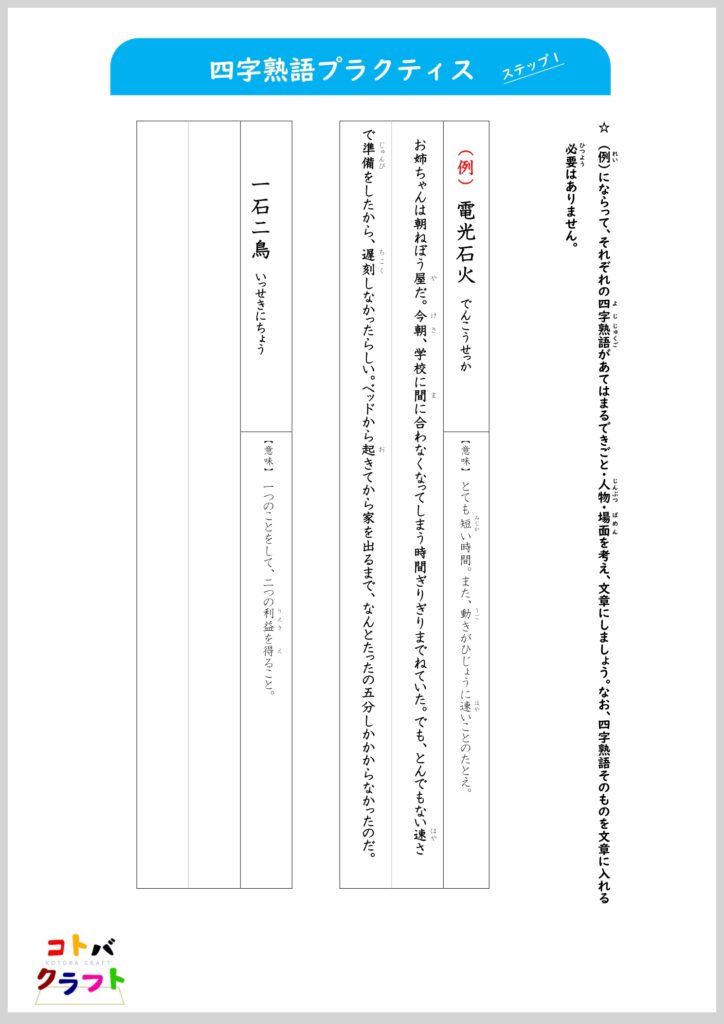

コトバクラフト「四字熟語プラクティス」ステップ1

「四字熟語プラクティス」は、表現力や想像力の育成も合わせながら、楽しく四字熟語を学習できる教材です。

単に四字熟語に触れその意味を覚えていくのではなく、その四字熟語の意味があてはまる事態や出来事を想像し、それを文章化していく取り組みになっています。四字熟語が用いられる具体的な場面を想定することによって、実感を伴った深い理解をもって、その四字熟語をお子様自身の語彙にすることができます。

言葉は道具、使うことで使えるように

言葉というものは、単語帳を見て記憶としてインプットするだけではなかなか身につかないものです。書籍や、教科書の文章、またその他日常生活の中で目にする様々な文書のなかで、何度か目にしていくうちに自分の理解する語として身についていくでしょう。ただし、それはあくまで理解語彙(知っている言葉、見聞きしたときにつまずかない言葉)として自分の記憶に落とし込まれているというに過ぎません。使用語彙(使いこなせる言葉、自分の文章の中に組み込める言葉)として身についているかとなると話は別です。

自在に扱える使用語彙として言葉を身に着けるには、ただ言葉を見たり読んだりするだけではなく、実際に使ってみることが大切であると私たちは考えています。言葉は一種の道具であるため、集めて収納しているだけではものになりません。積極的に使ってみることで使いこなせるようになるわけです。

ですから、確かな語彙を増やすためのトレーニングとしては例文づくりが有効なのです。とはいえ、四字熟語やことわざについては、その語句を使って例文を作るということが難しい場合が多くあります。四字熟語やことわざは、ある事態や出来事、ないしはそれらから導かれる教訓を、いわばその見出しやタイトルのようなかたちで抽象的に取りまとめて言い表すものであることがほとんどであるため、名詞や動詞などの諸々の単語と同様に文中に組み込むということがしにくいのです。(たとえば、「さるも木から落ちる」は、「漢字博士の太郎君が漢字の書き間違いをした」という出来事を象徴することわざにはなりますが、だからといってこれを文中に組み込んで「さるも木から落ちるのように、漢字博士の太郎君が漢字の書き間違いをした。」とか「漢字博士の太郎君が漢字の書き間違いをして、さるも木から落ちるだった。」というような文を作っても、少々強引な感じがしてしまいます)

こうした考え方からこの教材は生まれました。四字熟語自体を使って文を作るのではなく、それらの事例を文章化することで理解を深めるのです。意味内容に沿う事例を想像する過程を踏むことで、その四字熟語の意味が深く印象づいて、使用語彙のレベルでお子様の言葉になっていくことでしょう。

取り組み方

本教材は取り組みの性質上、模範解答というものは存在しませんが、当該の四字熟語の意味に正しく沿った事例が書けているか、大人の方がよくチェックしてくださると学習効果が深まります。事例は出来る限り具体的に書かせるようにすると、想像力や表現力の育成にもつながります。

**********

「コトバクラフト」は、国語専門学習会 種 が開発・発信していく、オリジナル教材のシリーズです。ご家庭での国語学習のご参考にご利用いただければ幸いです。

なお、本教材はご家庭での学習のために公開されており、商用利用・無断転載は固く禁じます。なお、学校や学習塾等での本教材の利用をご希望の方は、当学習会にお問い合わせください。